Si chiama proprio così questo vino, "Busocaldo". Stiamo parlando di un Lugana che nasce nei pressi del Lago di Garda, dove le province di Brescia e Verona confinano. Nome composto dove "Buso", facile da comprendere, è tratto dal dialetto veronese più che bresciano e significa "buco". E fin qui niente di sorprendente. Anche perché il produttore dichiara che questo nome è tratto dallo storico nome del vigneto dove crescono le uve di Trebbiano di Lugana che danno vita a questo vino. È invece sorprendente l'ardire, forse un po' picaresco, dei titolari dell'azienda che, per dare personalità a questo vino, decidono di evocare una sorta di "buco caldo", volendo tradurre in lingua corrente. L'originalità c'è. Probabile anche un'ottima memorabilità, sull'onda di qualche battuta in più che potrebbe nascere nel conciliabolo tra commensali, magari dopo qualche bicchiere di questo vino che, va detto, gode di ottima considerazione tra appassionati di enoturismo e degustatori di ruolo. Tornando al nome, è plausibile che il Busocaldo possa essere una zona calda, ristretta e umida del podere. E qui ci fermiamo per non toccare zone franche (del corpo umano). Serve aggiungere che il Lugana è un vino da servire fresco, prevalentemente estivo e quindi evocare il "caldo" in etichetta forse non giova. Per quanto riguarda il design, una grande B fa da protagonista senza attivare particolari emozioni. Gradevole la stilizzazione del grappolo che pende proprio sotto al nome, si tratta di un logo che integra le sigle "sg", da San Giovanni, parte del nome aziendale.

Autoctoni Dialettali "Fratelli" d'Italia

Nibiò, Nibiö da a Picùla Rùsa (Dolcetto), Cascina degli Ulivi.

Questo nome, che a causa della sua assonanza con il Nebbiolo sta provocando discussioni, è relativo a un vitigno autoctono piemontese della zona di Tassarolo (vicino alla più nota Gavi, provincia di Alessandria). La dizione si rifà alla forma dialettale "Nibiö da a Picùla Rùsa" che significa "Nibiò (Nibbio? Nebbioso?) dal peduncolo rosso" (un po' come il più noto Refosco friulano, insomma, che ha il graspo rossiccio). Il problema non è di poco conto: Nibiò assomiglia senza dubbio a "Nebbiolo", ma è anche vero che si tratta di una accezione storica, riscontrabile negli archivi comunali da tempo immemore. Vero anche che, soprattutto per il mercato estero, la confusione dei nomi, generata dagli innumerevoli vitigni autoctoni italiani e dalle variegate forme dialettali che spesso cambiano di valle in valle, può essere un ostacolo alla comprensione, diffusione, notorietà dei vini stessi. In attesa che qualche organismo superiore (Ministero?) prenda una posizione, in ambito locale le diatribe sono destinate a rinfocolarsi, tra chi difende il "buon nome" (e l'acquisita notorietà) del Nebbiolo e chi vuole promuovere la nuova vita del Nibiò. Volendo fare un'analisi scevra da influenze geopolitiche bisogna dire che "Nibiò" è proprio un bel nome: breve, sincopato, morbido, memorabile, ammiccante. Il suo "problema" è che si tratta di un Dolcetto (della famiglia) e non di un Nebbiolo. E il Dolcetto, si sa, soffre di sudditanza nei confronti di Re Nebbiolo. Una sudditanza dalla quale sta cercando di uscire anche grazie a nuove iniziative come quelle legate alla particolarità del "Nibiò".

Un Vino Prezioso e Goloso

Alò, Aleatico Passito,

Agricola Buccelletti.

Agricola Buccelletti.

Per questa "limited edition" (poche centinaia di pezzi, numerati) è stata svolta un'azione particolare, di immagine e marketing, che merita di essere descritta. Il design dell'etichetta di questo vino, un prezioso passito di Aleatico lasciato sovramaturare al sole, viene arricchito con un vero bracciale in bronzo placcato in oro (alla base della bottiglia), creato da una stilista di gioielli nell'ambito delle attività che riguardano il proprio marchio di luxury-accessories. In pratica si è concretizzato un co-marketing tra l'Azienda Buccelletti (Taragnano, Val di Chio, provincia di Firenze), produttrice del dolce nettare e la casa creativa di gioielli (che si chiama Jenì). Il design è il frutto dell'azione congiunta dei due contraenti: a livello di immagine, non solo per l'etichetta, ma in generale, il risultato è ottimo, a giudicare dall'impatto visivo e mediatico. Ma passiamo la nome del vino: "Alò". Roberta Giaccherini, titolare dell'azienda vitivinicola riferisce che per questo nome “...la scelta è avvenuta in maniera molto casuale, quasi come un’illuminazione. Ero di ritorno dalla biblioteca comunale con in mano una serie di tomi storici quando mi è venuto in mente il termine Alò, una forma dialettale che significa proprio ‘mettiamoci in cammino’. Un cammino come quello percorso dalla nostra famiglia per arrivare fin qui”. Il concetto regge: dialetto, fonetica assonante con "ALeaticO", riferimento a un percorso storico ed esperienziale, nome breve, originale, memorabile. Gli ingredienti ci sono tutti.

Le Buone Intenzioni Tradite (dalla Semantica)

Crapulone, Barbera Merlot Croatina, Malbosca.

L'etichetta che qui a sinistra viene esposta al pubblico giudizio (laddove la pessima pratica del giudizio soggettivo sia ammesso e concesso) non si presenta male: pulizia grafica, pochi elementi chiari e visibili, illustrazione interessante che rappresenta vita e vite, cromatismi appropriati (non si comprende quel piccolo logo in basso, ma pazienza). Passiamo quindi al nome "Crapulone". Simpatico, in prima battuta. Contadino, popolare, gigionesco, "alla mano". Proprio come il vino, per come lo descrivono i suoi produttori. Ecco come commenta questo nome l'azienda, nel sito dedicato: "...il nome 'crapula' di per sé, stampato su un’etichetta non ci piaceva, volevamo qualche cosa di più importante, che rimanesse bene impresso nella mente delle persone e nel pronunciarlo riempisse bene la bocca proprio come il vino… ed ecco Crapulone!". Certo, diciamo noi, il significato di "Crapula" non è propriamente edificante, vediamo cosa dice in proposito la Treccani: "dal latino crapŭla e questo dal greco κραιπάλη. Il mangiare e il bere smoderatamente e con disordine, come fatto singolo o abituale; gozzoviglia: abbandonarsi, darsi alla crapula; essere dedito alla crapula." Crapulone, pur suonando "simpaticone", di fatto è un peggiorativo di Crapula. Insomma, il nome, d'impatto, risulta gioviale, ma se si approfondisce si scopre una semantica che riporta al bere smodato, quindi alla quantità a discapito della qualità. E questo per un vino che vuole affermarsi con una certa dignità non va molto bene. Ultima considerazione, il nome dell'azienda produttrice del Crapulone: Malbosca. Insomma, anche qui sorge qualche dubbio. Si tratta del nome storico e toponomastico della zona di produzione ma probabilmente si potevano prendere altre strade.

Il Vino Buono è Molto Più delle Parole che Servono ad Esprimerlo

Molt MQP, Cabernet Sauvignon, Jaumandreu.

Bello il concetto che sta dietro al nome e alla filosofia di questa cantina catalana (Spagna) che coltiva vigne e produce vini a 70 kilometri da Barcellona nella Denominazone "Pla de Bages". La sigla è MQP, in catalano Mès Que Paraules, e significa "più delle parole". Il vino buono infatti parla. E racconta, in un silenzio degustativo e contemplativo, più di quanto potrebbero fare delle parole pronunciate o scritte. Certo le parole servono per convincere chi non conosce questo vino a prestare attenzione alla bottiglia e alla filosofia di chi lo produce e quindi indurre ad assaggiarlo. Poi può

scendere il silenzio narrativo che fa dilogare l'anima della terra, della natura, con le anime dei degustatori. Nel sito aziendale il concetto "più delle parole" viene veicolato così: "Uva che nasce dall'amore per la terra, vino che nasce dall'amore per l'uva, per raccontare un piacere che è più delle parole." O qualcosa del genere, liberamente tradotto dal catalano. Passando alle etichette vere e proprie, mentre sulle etichette normali dei tre vini aziendali (un bianco, blend di Sauvignon Blanc, Chardonnay e la varietà autoctona Picapoll; un rosso, blend di Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Sumoll; e un rosato, Merlot e Sumoll) campeggia il motto/nome descritto sopra "Mès Que Paraules", nell'etichetta qui visualizzata in alto a sinistra, special edition per un Cabernet in purezza, la parola "Molt" rappresenta in modo più evidente il nome del vino e al tempo stesso fa da premessa al concetto filosofico portante, rafforzandone l'espressione: "Molto Più Delle Parole". Si tratta di un ottimo esempio di commistione tra concetto, nome dei vini, filosofia e mission. Graficamente le etichette, basate molto su lettering, come logico che sia in questo caso, sono caratterizzate da un design pulito, e in sostanza sono gradevoli, moderne, valorizzanti.

scendere il silenzio narrativo che fa dilogare l'anima della terra, della natura, con le anime dei degustatori. Nel sito aziendale il concetto "più delle parole" viene veicolato così: "Uva che nasce dall'amore per la terra, vino che nasce dall'amore per l'uva, per raccontare un piacere che è più delle parole." O qualcosa del genere, liberamente tradotto dal catalano. Passando alle etichette vere e proprie, mentre sulle etichette normali dei tre vini aziendali (un bianco, blend di Sauvignon Blanc, Chardonnay e la varietà autoctona Picapoll; un rosso, blend di Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Sumoll; e un rosato, Merlot e Sumoll) campeggia il motto/nome descritto sopra "Mès Que Paraules", nell'etichetta qui visualizzata in alto a sinistra, special edition per un Cabernet in purezza, la parola "Molt" rappresenta in modo più evidente il nome del vino e al tempo stesso fa da premessa al concetto filosofico portante, rafforzandone l'espressione: "Molto Più Delle Parole". Si tratta di un ottimo esempio di commistione tra concetto, nome dei vini, filosofia e mission. Graficamente le etichette, basate molto su lettering, come logico che sia in questo caso, sono caratterizzate da un design pulito, e in sostanza sono gradevoli, moderne, valorizzanti.

Il Naming? A Volte è un Vero Capolavoro!

Capolavoro, linea vini,

Capolavoro, linea vini,Alvise Amistani Guarda.

Una cantina di Valdobbiadene, che produce e commercializza una lunga serie di vini con un approccio commerciale molto avanzato, ha deciso di "superare" il nome di famiglia, nome e cognome del fondatore et similia, con un nome di marca a tutti gli effetti. Ed ecco che a un certo punto della storia di questa cantina, Alvise Amistani Guarda affianca al proprio nome e cognome un nuovo naming che di fatto, anche otticamente, prende il sopravvento nella comunicazione aziendale. Questo nome è "Capolavoro". Si tratta in effetti di un piccolo, semplice, diretto se vogliamo, capolavoro. Questo nome di marca, anche se non approfondito, non concettualizzato, lo vedremo dopo, trasmette subito il suo significato carismatico. Anzi due: quello derivante dal significato stesso della parola "un lavoro fatto bene, ad arte" e quello derivante dalla tradizione contadina dove il "capo del lavoro" era persona capace, dotata di autorità, in grado di guidare e organizzare il lavoro. La concettualizzazione data dell'azienda è più ampia e filosofica, eccone un accenno: "Appartenenza. Questo è il concetto di territorialità da cui l'idea ha preso via via corpo ed identità. Ed è proprio il senso di appartenenza, ad un territorio, ai suoi prodotti, alle sue genti, che ci ha spinto a creare, anzi a ricreare sapori oramai andati perduti..." E via via enunciando prodotti, a partire dai vini, che rispettano tradizioni e cultura locali. Diciamo che si tratta in generale di un buon esempio di "rinnovamento" dell'immagine che vuole uscire dalle logiche dei nomi famigliari e da quelli toponomastici locali, per esplorare aree di comunicazione più aperte e certamente anche più concrete ed efficaci.

Una cantina di Valdobbiadene, che produce e commercializza una lunga serie di vini con un approccio commerciale molto avanzato, ha deciso di "superare" il nome di famiglia, nome e cognome del fondatore et similia, con un nome di marca a tutti gli effetti. Ed ecco che a un certo punto della storia di questa cantina, Alvise Amistani Guarda affianca al proprio nome e cognome un nuovo naming che di fatto, anche otticamente, prende il sopravvento nella comunicazione aziendale. Questo nome è "Capolavoro". Si tratta in effetti di un piccolo, semplice, diretto se vogliamo, capolavoro. Questo nome di marca, anche se non approfondito, non concettualizzato, lo vedremo dopo, trasmette subito il suo significato carismatico. Anzi due: quello derivante dal significato stesso della parola "un lavoro fatto bene, ad arte" e quello derivante dalla tradizione contadina dove il "capo del lavoro" era persona capace, dotata di autorità, in grado di guidare e organizzare il lavoro. La concettualizzazione data dell'azienda è più ampia e filosofica, eccone un accenno: "Appartenenza. Questo è il concetto di territorialità da cui l'idea ha preso via via corpo ed identità. Ed è proprio il senso di appartenenza, ad un territorio, ai suoi prodotti, alle sue genti, che ci ha spinto a creare, anzi a ricreare sapori oramai andati perduti..." E via via enunciando prodotti, a partire dai vini, che rispettano tradizioni e cultura locali. Diciamo che si tratta in generale di un buon esempio di "rinnovamento" dell'immagine che vuole uscire dalle logiche dei nomi famigliari e da quelli toponomastici locali, per esplorare aree di comunicazione più aperte e certamente anche più concrete ed efficaci.Armonie e Disarmonie del Packaging

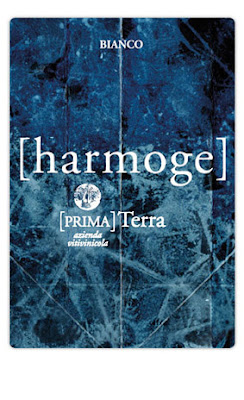

Harmoge, Bosco Vermentino Albarola, Primaterra.

Non è bellissimo il design di questa etichetta, diciamo che, come minimo, la sua fruizione comunicazionale è soggettiva. Forse è troppo cupa nei colori, forse troppo "dura" in generale, rappresentando fotograficamente, sullo sfondo, una roccia, probabilmente uno scoglio, visto che l'azienda è Ligure, delle Cinque Terre (vigne in Manarola), o forse la geologia dei terreni "di scheletro e sabbie". Ci ha attirato il nome del vino, come spesso accade in questo blog. Il nome, "Harmoge", si riferisce alla parola "Armonia" in latino arcaico, suggerisce il produttore nel sito internet dedicato ai propri vini. Armonia quindi. Quell'armonia che nei vini risiede nell'equilibrio tra le parti in causa: acidità, alcol, densità, mineralià, etc. Armonia che il bevitore (non chiamiamolo "consumatore" che è brutto) vuole sì trovare nel calice, ma ancora prima, nella presentazione del vino, nel suo nome e nel suo abito. E dunque, se pure questo nome significa Armonia, nella forma esposta in etichetta, Harmoge, per fonetica e grafica, non si manifesta definitivamente morbido e accogliente. Colpa forse dell'H e della G, o di quelle due spigolose parentesi quadre nelle quali si è deciso di circoscriverlo. La pronuncia stessa, inoltre, non fila via come un nettare delicato (e dedicato) al palato. Tornando al design, roccioso, come si diceva prima, armonico solo nell'uniformità che offre lo sfondo virato in blu, non scorre come oro liquido in immagini, trasmettendo anzi qualche inquietudine.

Non è bellissimo il design di questa etichetta, diciamo che, come minimo, la sua fruizione comunicazionale è soggettiva. Forse è troppo cupa nei colori, forse troppo "dura" in generale, rappresentando fotograficamente, sullo sfondo, una roccia, probabilmente uno scoglio, visto che l'azienda è Ligure, delle Cinque Terre (vigne in Manarola), o forse la geologia dei terreni "di scheletro e sabbie". Ci ha attirato il nome del vino, come spesso accade in questo blog. Il nome, "Harmoge", si riferisce alla parola "Armonia" in latino arcaico, suggerisce il produttore nel sito internet dedicato ai propri vini. Armonia quindi. Quell'armonia che nei vini risiede nell'equilibrio tra le parti in causa: acidità, alcol, densità, mineralià, etc. Armonia che il bevitore (non chiamiamolo "consumatore" che è brutto) vuole sì trovare nel calice, ma ancora prima, nella presentazione del vino, nel suo nome e nel suo abito. E dunque, se pure questo nome significa Armonia, nella forma esposta in etichetta, Harmoge, per fonetica e grafica, non si manifesta definitivamente morbido e accogliente. Colpa forse dell'H e della G, o di quelle due spigolose parentesi quadre nelle quali si è deciso di circoscriverlo. La pronuncia stessa, inoltre, non fila via come un nettare delicato (e dedicato) al palato. Tornando al design, roccioso, come si diceva prima, armonico solo nell'uniformità che offre lo sfondo virato in blu, non scorre come oro liquido in immagini, trasmettendo anzi qualche inquietudine. Una Nuova DImensione: il Direct Packaging

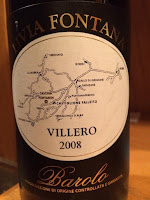

Il ragionamento che sta alla base della scelta grafica di questa etichetta, da parte dell'azienda, dev'essere stato questo: "Per connotare esattamente la tradizionalità del prodotto, parlando in modo diretto ai nostri clienti, mettiamo in etichetta la mappa del luogo di origine". Ecco quindi che in primo piano appare una cartina geografica stilizzata, con l'ubicazione dell'azienda e i paesi circostanti, nomi noti delle Langhe, terra d'origine del Barolo. Non si tratta certamente di un'etichetta elegante, forse anche la cartina stradale stessa poteva essere realizzata in modo più accattivante. Ma cerchiamo una nota positiva in tutto questo: comunicazione diretta. Insomma una cosa sola (il luogo di origine) detta in modo chiaro (sarebbe meglio detta bene oltre che emozionalmente e chiaramente). Dobbiamo fare anche un'altra considerazione a parziale discolpa dell'artefatto: il nome "Barolo" già parla molto di sè, genera emozioni (almeno in chi sa di cosa si sta parlando), dice "qualità e tradizione", quindi gli altri elementi possono essere di puro contorno. Anche se ci vogliono, logicamente. Non è pensabile di risolvere un'etichetta scrivendo solo Barolo in primo piano. È necessario per le aziende distinguersi e trasmettere concetti pregnanti, in modo possibilmente coerente e piacevole. Una nota sul nome del vino: Fontanin. Non abbiamo trovato informazioni precise nel sito del produttore. Immaginiamo possa essere, come avviene spesso nelle Langhe, il nome del vigneto. Curiosa l'assonanza (se voluta) tra Fontanin e Fontana, cognome di famiglia (l'altro Barolo di famiglia si chiama "Villero", in alto a destra, anch'esso con la mappa orientativa).

La Pòllera e la Durlindana, in Lunigiana

La questione è complessa. Ma l'etichetta è gradevole. Vediamo i vari elementi: siamo in Toscana (esattamente in Lunigiana, "terra di mezzo" tra Liguria, Emilia e Toscana), dove una azienda vitivinicola ha "ripescato" un vitigno semi-sconosciuto, la Pollera Nera, decidendo di vinificarlo in bianco. Il nome prescelto è "Durlindana": Treccani dice "Nome della spada di Orlando (nei poemi francesi chiamata Durandal o Durendal); per estensione, scherzoso, spada, sciabola in genere". E infine l'illustrazione in etichetta: abbiamo saputo direttamente dall'autrice, Chiara Ghigliazza, essere la rappresentazione di una pera aperta a metà. Questo perché i sentori del vino, in parte, possono richiamare il sapore di quel frutto. Il fatto (anzi, l'artefatto) curioso è che il disegno potrebbe sembrare una stilizzazione di un pollo, da qui il sospetto di affinità con il nome del vitigno "Pollera". Ma così non è, ci hanno assicurato. In analisi finale: il nome, Durlindana, è curioso, foneticamente morbido, il labiale incita al gioco di parole, allo scioglilingua, lungo ma tutto sommato memorabile. E anche con un riferimento di tipo storico-culturale. Non sappiamo se la spada possa rappresentare il vino, che ci aguriamo (non lo abbiamo ancora assaggiato) non sia comunque troppo affilato. Graficamente il design dell'etichetta è pulito, impattante, si fa notare: la sintesi degli elementi, in comunicazione, è una caratteristica in generale vincente anche per quanto riguarda la parte visual.

Un Brunello che fa il Bordolese

Ugolaia, Brunello di Montalcino, Lisini.

Non stiamo parlando delle caratteristiche organolettiche di questo vino, valutazioni che lasciamo agli esperti della degustazione professionale. Ci mancherebbe che uno dei baluardi dell'enologia italiana, il Brunello di Montalcino, somigliasse ai vini di "taglio bordolese" di atlantica provenienza. Ogni vero e fiero nativo di Enotria sopporta di mal grado i SuperTuscan che di peninsulare hanno davvero poco. Questo Brunello, diciamo che "fa il verso" ai vini della costa toscana con il suo nome: "Ugolaia". Abbiamo già parlato e tutti conoscono le sonorità di alcuni celebri vini di "imitazione francese" come il Sassicaia o l'Ornellaia e tutta una serie infinita di nomi che terminano in "aia" (e che spesso nulla c'entrano con l'aia delle tradizioni contadine, essendo invece figli di Contesse o Marchesi più dediti alle tenute che ai cortili). Ma vediamo cosa dice il produttore riguardo a questo vino e al suo nome: "Dall'omonimo vigneto esposto a sud-ovest e dalla selezione delle migliori Marze Madri, reinnestate su piante selvatiche con mano sapiente dai 'Veterani' dell'Azienda. Uve con spiccata caratteristica, buona consistenza di buccia e ottima concentrazione nella polpa che danno origine, tramite attente cure di vinificazione al Brunello Ugolaia...". Quindi si tratta del nome del vigneto, come spesso accade. Serve anche riconoscere che il terminale "aia" è tipico della parlata (e quindi della toponomastica locale) regionale di quasi ogni provincia toscana. Per cui incontrare questo tipo di nomi nella terra di Dante e di Leonardo non stupisce più di tanto. Resta il dubbio se dare un nome assonante con una certa tipologia commerciale, ormai molto affermata, a un vino che ha dignità propria in ordine di tradizione e personalità. Per il resto, salvo la particolarità del nome scritto in azzurro (a richiamo di una delle tonalità dello stemma della casata), l'etichetta appare classica che più classica non si può.

Parole Antiche per Vini Greco-Latini

Vetusto, Aglianico del Vulture, Cooperativa Viticoltori Barile.

Una cooperativa vitivinicola della Basilicata propone, tra gli altri vini aziendali, il proprio top-di-gamma chiamandolo con una parola desueta ma ricca di valore e fascino semantico: "Vetusto" (purtroppo non siamo riusciti a reperire in rete una immagine di etichetta migliore di quella riportata in alto a sinistra). Vediamo dunque in primo luogo il significato esatto della parola secondo Treccani: "Antico, appartenente a tempi lontani, si dice per lo più di cosa cui l’antichità stessa conferisca prestigio e un carattere augusto". E per quanto riguarda l'etimo: dal latino Vetustus, cioè Vetus "vecchio", e ancora più a monte dal sanscrito Vat-Sas ovvero Vatasas "anno" (annoso), Si tratta quindi di una parola ricca di dignità ancestrale, qualcosa di prestigioso in quanto vecchio, rispettabile in quanto "augusto". L'Aglianico, il vitigno che molti definiscono come "il Barolo del Sud" e che in Basilicata, alle pendici delle asperità vulcaniche del Vulture, acquisisce un carattere particolare, è uva antica e rispettabile. Così come la storia dei luoghi, di quelli in particolare "segnati" dalla presenza di un vulcano, testimonianza di una antichità che va oltre il normale passato. L'etichetta del "Vetusto" è semplice, graficamente standard cioè simile a molte altre, non ha spunti creativi se non, appunto, questo nome arcaico e coinvolgente, anche dal punto di vista fonetico. Qualche particolare sul vino che, riferisce il produttore, viene "ottenuto da uve provenienti da vecchi vigneti ad alberello coltivati con il sistema 'latino' che prevede l'utilizzo di più canne legate in cima con un ramo di salice". La tradizione, nel Vulture, è resistente come il suo arcigno e rappresentativo vitigno.

Una cooperativa vitivinicola della Basilicata propone, tra gli altri vini aziendali, il proprio top-di-gamma chiamandolo con una parola desueta ma ricca di valore e fascino semantico: "Vetusto" (purtroppo non siamo riusciti a reperire in rete una immagine di etichetta migliore di quella riportata in alto a sinistra). Vediamo dunque in primo luogo il significato esatto della parola secondo Treccani: "Antico, appartenente a tempi lontani, si dice per lo più di cosa cui l’antichità stessa conferisca prestigio e un carattere augusto". E per quanto riguarda l'etimo: dal latino Vetustus, cioè Vetus "vecchio", e ancora più a monte dal sanscrito Vat-Sas ovvero Vatasas "anno" (annoso), Si tratta quindi di una parola ricca di dignità ancestrale, qualcosa di prestigioso in quanto vecchio, rispettabile in quanto "augusto". L'Aglianico, il vitigno che molti definiscono come "il Barolo del Sud" e che in Basilicata, alle pendici delle asperità vulcaniche del Vulture, acquisisce un carattere particolare, è uva antica e rispettabile. Così come la storia dei luoghi, di quelli in particolare "segnati" dalla presenza di un vulcano, testimonianza di una antichità che va oltre il normale passato. L'etichetta del "Vetusto" è semplice, graficamente standard cioè simile a molte altre, non ha spunti creativi se non, appunto, questo nome arcaico e coinvolgente, anche dal punto di vista fonetico. Qualche particolare sul vino che, riferisce il produttore, viene "ottenuto da uve provenienti da vecchi vigneti ad alberello coltivati con il sistema 'latino' che prevede l'utilizzo di più canne legate in cima con un ramo di salice". La tradizione, nel Vulture, è resistente come il suo arcigno e rappresentativo vitigno.

RC al Quadrato per un Nome Sincopato

È famosa l'azienda in questione, soprattutto per via di quel nome conosciuto, Riccardo Cotarella, enologo di spicco nel mondo del vino italiano. La famiglia gestisce l'azienda con successo e propone molti vini in gamma. Tra questi ha attirato la nostra attenzione un Sagrantino in purezza che si chiama "RC2". Ci ha ricordato subito certi naming che alludono all'assenza della SO2 (solfiti) citandola per negarne la presenza o all'Anidride Carbonica, CO2, molesta (ma non nociva) quando residua nei vini e in generale ad una formula chimica. La loghizzazione del nome è particolare, graziata e "specchiata", e ha ragion d'essere nella sua stessa spiegazione (vediamo prima quella del produttore, presente nel sito internet): "con questo Sagrantino di Montefalco, prodotto per la prima volta con l’annata 2006, Riccardo Cotarella ha salutato la nascita del suo primo nipote Riccardo Chiasso. Le lettere R e C, iniziali del nome e del cognome di entrambi, hanno ispirato l’originale monogramma RC2". Ed ecco rivelato il doppio significato del nome. Una sigla. Le iniziali di nome e cognome "x2". Non si discute il fattore affettivo, ma il nome risulta piuttosto sincopato, monco, sterile, non tanto emozionale se non apprendendo l'amorevole legame tra nonno e nipote. Il logo sdogana in parte questo monogrammatico nome con una lavorazione, come detto prima, arcaica, artistica, araldica, riccioluta e appunto speculare, che infine incuriosice. Bello il racconto del vino in etichetta, forse anche troppo lungo per una lettura snella, d'impatto, da scaffale, che potrebbe invece avvenire con calma a tavola nel post-prandiale.

È famosa l'azienda in questione, soprattutto per via di quel nome conosciuto, Riccardo Cotarella, enologo di spicco nel mondo del vino italiano. La famiglia gestisce l'azienda con successo e propone molti vini in gamma. Tra questi ha attirato la nostra attenzione un Sagrantino in purezza che si chiama "RC2". Ci ha ricordato subito certi naming che alludono all'assenza della SO2 (solfiti) citandola per negarne la presenza o all'Anidride Carbonica, CO2, molesta (ma non nociva) quando residua nei vini e in generale ad una formula chimica. La loghizzazione del nome è particolare, graziata e "specchiata", e ha ragion d'essere nella sua stessa spiegazione (vediamo prima quella del produttore, presente nel sito internet): "con questo Sagrantino di Montefalco, prodotto per la prima volta con l’annata 2006, Riccardo Cotarella ha salutato la nascita del suo primo nipote Riccardo Chiasso. Le lettere R e C, iniziali del nome e del cognome di entrambi, hanno ispirato l’originale monogramma RC2". Ed ecco rivelato il doppio significato del nome. Una sigla. Le iniziali di nome e cognome "x2". Non si discute il fattore affettivo, ma il nome risulta piuttosto sincopato, monco, sterile, non tanto emozionale se non apprendendo l'amorevole legame tra nonno e nipote. Il logo sdogana in parte questo monogrammatico nome con una lavorazione, come detto prima, arcaica, artistica, araldica, riccioluta e appunto speculare, che infine incuriosice. Bello il racconto del vino in etichetta, forse anche troppo lungo per una lettura snella, d'impatto, da scaffale, che potrebbe invece avvenire con calma a tavola nel post-prandiale.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)