Fiori Francesi in Vitigno Teutonico

A Difesa delle Api, Contro l’Idiozia Generale

Il Carattere della Montagna (Dove Volano le Aquile)

Caratteri Rosé. Pinot Nero (e Traminer), Castelsimoni.

Nei pressi dell’Aquila, in località Cese di Preturo, questa piccola cantina produce, tra altri vini di tipo internazionale, un rosato a base Pinot Nero. Non è una formulazione facile da trovare in centro Italia, soprattutto considerato che questo vino fruisce anche di un piccolo tocco di Traminer Aromatico. Particolare anche la sua etichetta: in alto leggiamo quello che viene diffuso dall’azienda come una sorta di slogan, “vini di montagna”. Abituati in questo senso a pensare a vini del nord (Alpi), facendo mente locale, realizziamo che anche qui, sotto al Gran Sasso d’Italia, le montagne sono di un certo livello. Il nome dell’azienda è “Castelsimoni”, probabilmente un rimando topografico; al centro vediamo l’inequivocabile mappa altimetrica del Gran Sasso (che sale fino a 2912 metri s.l.m.). Le vigne invece, sono dichiaratamente poste a 800 metri di altitudine, meglio precisare, sicché l’etichetta potrebbe indurre qualche errore di valutazione. Il vino rientra nel disciplinare come “Rosato Terre dell’Aquila”, come giustamente indicato alla base del packaging. Il nome del vino è alquanto strano: “Caratteri Rosé”, cercando, crediamo, di comunicare la peculiarità dei vitigni che lo compongono o le caratteristiche del territorio, decisamente montano, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Etichetta spartana, molto descrittiva, poco emozionale, abbastanza originale, del resto.

Il Rosso che è Veramente di Natale

Rosso di Natale, Blend di Rossi, Cascina Baricchi.

Potrebbe sembrare una trovata di marketing da mettere a scaffale ogni anno a dicembre… e invece. C’è molto di più dietro al nome di questo vino. Innanzitutto c’è una piccola azienda delle Langhe, che ha deciso di trattare le uve di Nebbiolo come se fossero atte a produrre Amarone. Le uve infatti vengono raccolte in vendemmia tardiva, lasciate a macerare 15 giorni e soprattutto il vino ottenuto deve affinare in botti di legno per 10 anni. Nasce un prodotto unico e particolare, che potrebbe attirare l’attenzione di chi prepara il pranzo di Natale, ma che in effetti può essere servito tutto l’anno. Dove sta il trucco? Nel fatto che il titolare dell’azienda si chiama Natale Simonetta, figlio di Giovanni, il fondatore. Natale infatti ci mette la firma autografa: la trovate nella parte sinistra dell’etichetta. 15% di festoso e corposo vino rosso che, grazie a un nome (e alla più nota festività del cristianesimo) potrebbe donare (attenzione, il costo non è dei più economici) attimi alterati di pura consapevolezza. Il packaging non è di quelli studiati da designer di grido, ma grazie al nome del vino e agli altri elementi “genuini” che lo compongono, è in grado di attirare attenzione e gratificazione. E qualcuno potrà gridare “Buono! Natale!”. Salute.

La ‘Principessa’ Giuseppina Contesa dalle Contrade

Un Vino Rosso del Sud, Senza Pentimenti

La Doppia “G” di Ruggeri (e quella Singolare di “Ruge”)

Un’Etichetta che ha i Numeri

13, Pinot Bianco, Brigl.

Questa, a quanto pare, antichissima cantina si trova nell’Alto Adige dei buoni vini (soprattutto bianchi) e in particolare sull’altopiano del Lago di Caldaro, ad Appiano, sopra Bolzano. Il simbolo e il vanto del produttore è una data: 1309, che viene enfatizzata in etichetta con un grande “13”, in oro e in rilievo (ciò avviene per tutte le etichette della gamma, qui rappresentiamo quella del Pinot Bianco). A dire il vero, ponendo attenzione, si può notare che il numero 1 è specularmente rovesciato, si tratta di un vezzo grafico difficile da notare: se si fosse deciso di “ribaltare” il numero 3, ad esempio, si poteva notare di più (ma il numero 3 come vedremo, ha un’altra funzione). Perché enfatizzare il numero 13, quasi fosse il vero nome del vino? Forse perchè porta fortuna? In ogni caso questo numero va a comporre, come detto sopra, la fatidica data (della fondazione): 1309. La parte mancante, lo 09, lo troviamo in piccolo, in alto, di fianco al numero 3. A parte tutte queste considerazioni numerologiche, si tratta di una bella etichetta. E’ stato creato un packaging attraente, attenzionale, elegante, colto. In alto un cappello dorato, sempre in rilievo, “incorona” il numero 13. Nella texture di fondo vediamo un delizioso cherubino che leggiadro si libra nell’aria. Alla base troviamo il nome della vigna dove alligna la vite delle uve di Pinot Bianco (Weissburgunder, in tedesco) che compongono al 100% questo vino. Semplice e misterioso al tempo stesso. Un buon auspicio per la buona tavola. P.S.: il numero 3 funge anche da lettera “B” per il cognome del produttore, lo si può notare sul collarino della bottiglia.

Imperatori a Tavola, con le Langhe nel Cuore

Il Merlo Furtivo delle Dolomiti Bellunesi

Un Celebre Veneziano alla Conquista della Toscana

Irripetibile, Blend di Rossi, Podere Casanova.

I toni di rosa di solito, in etichetta, vengono utilizzati per affinità, con i vini rosati. In questo caso siamo di fronte a un rosso, costituito da Sangiovese, Merlot, Petit Verdot e Cabernet. Siamo infatti indubbiamente in terra di rossi, a Montepulciano, dove Isidoro Rebatto e Susanna Ponzin, veneti, hanno acquisito una tenuta che, ironia della sorte, si chiama Podere Casanova, richiamando nomeicamente la storia e le imprese del celebre Giacomo Casanova, donnaiolo veneziano. Etichetta rosa, dicevano, molto particolare, si fa notare. Con un piglio artistico, pittorico, espone una testa femminile, forse alludendo alle scorribande del noto corteggiatore. Si tratta di un viso molto aggraziato, proprio al centro dell’elaborato. In alto troviamo il logo aziendale, un gufo, ugualmente ben disegnato, con stile minuzioso. Il nome dell’azienda lo troviamo nella parte alta del packaging, in oro e in rilievo: si fa certamente notare. Sotto al nome dell’azienda troviamo il nome del vino, “Irripetibile”, ambizioso quanto basta, e con un buon coefficiente di curiosità indotta. L’etichetta risulta gradevole, intrigante. La sua macchia di colore insolita può aiutare a rendere visibile e desiderabile questa bottiglia di vino. Il resto lo dirà il calice e il gusto degli attenti avventori.

Felice di Stare Lassù

Pink, Sangiovese, Podere San Cristoforo.

Dobbiamo confessare che il suino volante ci ha colpiti. Attraversa un cielo primaverile leggiadro e orgoglioso della sua forma fisica. Mettendo in mostra la sua epidermide rosa, in perfetta sintonia con il vino che vuole rappresentare. Certo, siamo di fronte a un’etichetta insolita. Prima di tutto perché è iper-realistica, forse fotografica (almeno per quanto riguarda le nuvole). E poi perché quel maiale in volo stupisce e diventa icona. Così come lo è stato su una copertina di un celebre LP dei Pink Floyd (che contiene anche un brano che si intitola proprio “Pigs”). Gli stratagemmi per “accompagnare” concettualmente un vino rosato sono infiniti. Si citano rose, roseti, fenicotteri, tutto ciò che è rosa o che può essere affiancato idealmente a questo colore. Maiali compresi, naturalmente. Certo che un rosato, sia pure strutturato come questo da vitigno Sangiovese, non si presta, solitamente alla carne di maiale. E sarebbe anche di cattivo gusto far trionfare il suino in etichetta per poi fargli la festa in cucina. Diciamo che siamo nel campo delle allegorie e che in questo senso il packaging in oggetto fa la sua porca figura. Da notare, in basso, sotto al nome dell’azienda, un scritta in inglese: “tuscan coast rosé”, del resto anche il nome del vino è in quella lingua. Un certa coerenza si ritrova quindi anche nei testi, oltre che nei cromatismi di questa bottiglia che naviga allegramente tra il rosa e l’azzurro.

Moderno e Divertente ma Poco Coinvolgente

Scialusu, Blend di Bianchi, Azienda Agricola Bagliesi.

La componente creativa di questa etichetta si limita praticamente al nome del vino, “Scialusu”, che in dialetto siciliano significa “divertente”. Siamo infatti a Naro, in contrada Cammuto (nell’entroterra agrigentino). Non che il nome derivante da una parola esistente del dialetto locale possa essere ritenuta un’invenzione straordinaria, ma se viene concettualizzato, qualcosa di buono rimane. A questo proposito. l’azienda stessa definisce questo bianco prodotto con vitigni vari, come un vino di facile beva, di grande piacevolezza, di spiccata vocazione conviviale. Quindi divertente. Per la cronaca il regime agronomico è biologico e si sviluppa attualmente su 25 ettari di vigneti che vendono la presenza di vitigni autoctoni come Catarratto, Grillo, e Nero d’Avola, ma anche internazionali come Syrah, Merlot e Cabernet. Cosa aggiungere come ulteriore commento a questo packaging? E’ molto spartano, il nome del produttore, che troviamo nella parte alta, risulta otticamente più grande del nome del vino e viene riportato anche sul collarino, giustamente in tinta con il croma dell’illustrazione nella parte centrale dell’etichetta. Quest’ultima è composta da elementi grafici abbastanza stereotipati che fanno unicamente da decorazione. Pulizia grafica, pochi elementi molto chiari, ottima memorabilità nonostante la mancanza di uno spunto creativo e concettuale di maggiore ampiezza e narrabilità.

All’Orlando (Probabilmente) Piaceva il Lambrusco

L’Eleganza del Noir, lo Charme dello Champagne

Cuvée Dame Noire, Champagne, Boulachin-Chaput.

Il nero slancia, lo sa bene Giorgio Armani che da una vita propone le sue creazioni soprattutto in toni molto scuri. Amore per le forme o per le donne? Ensemble. Ed eccoci a commentare l’elegante etichetta di questo piccolo produttore di Champagne, situato ad Arrentières, a nord di Bar-sur-Aube. Nome del vino? “Dame Noire” in perfetta sintonia con l’illustrazione che occupa la parte sinistra del packaging. La dama in questione è molto silhouettata, il vestito casca bene, si intuisce una scarpa décolleté con cinturino alla caviglia, mentre in alto assistiamo ad una acconciatura raccolta ma con qualche ricciolo che non sfugge all’attenzione. La posa è sfidante, attraente, molleggiata. Nel complesso l’etichetta, tutta nera con le scritte in oro e in rilievo, dona molto charme e fa venire voglia di poter godere, a tavola, di una siffatta bottiglia, oltre che del suo nettare nel calice. Le etichette di Champagne fanno categoria a sé stante. Stemmi, cornici e abbellimenti vari fanno parte del gioco. E anche un certo riferimento al romanticismo di una cena a due, magari al lume di candela.

Mal Che Vada, Arte e Vino Vanno a Braccetto

Mal Che Vada, Malvasia e Sauvignon,

Per commentare il nome, molto particolare di questo vino, andiamo a pescare una famosa citazione di Giovanni Agnelli, che un giorno disse: “Fare viticoltura è sempre un’ottima impresa, mal che vada il vino te lo bevi”. E come non essere d’accordo? Non sappiamo se è stato questo il pensiero di Renato Keber nel creare questo blend di bianchi, coltivati sul confine tra Italia e Slovenia, ma il concetto ci sta tutto. Nome particolare, abbiamo detto. Composto. Praticamente una frase, lasciata in sospeso: “Mal che vada…”. E ognuno può pensare e aggiungere quello che vuole, tutto sommato. L’etichetta è molto spartana, si caratterizza per la proposta, al centro, di una scena pittorica firmata dall’artista Maurizio Armellin. Una casa, una strada, la luna, forme geometriche che segmentano l’illustrazione. In alto, scomposto e difficilmente leggibile, il nome del produttore, in basso il nome del vino. Alla base l’annata viene espressa con la dicitura “Collezione 2018” a sancire un certo collegamento tra l’arte di fare il vino e l’arte creativa e figurativa. Il packaging non è tra i più eclatanti ma la curiosità spinge l’acquisto.

Tanto Amore Greco, sull’Orizzonte Turco

E’ Rosa, è Nera, è Rossa ed è Anche Mora.

La Solita Storia, con un’Insolita Etichetta

Ghjlà, Vermentino di Gallura, Vigne Cappato.

La storia di questo vino e di questa azienda è simile a molte altre: un professionista, architetto milanese, Giovanni Cappato, decide di cambiare vita, diventa enologo, acquista delle vigne in Sardegna e inizia a produrre vino. Si integra a tal punto nella cultura e nell’ambiente isolano che attribuisce due nomi derivati dal dialetto ai due vini per ora in gamma: il Nibe (che significa neve) un Vermentino frizzante e il Ghjlà, del quale documentiamo l’etichetta in questo post, che significa gelo. Al di là della difficoltà di lettura e di pronuncia di questo “Ghjlà”, vediamo il suo significato (che sono almeno tre): gelo, come abbiamo detto, quindi un richiamo alla prima vendemmia di queste uve, caratterizzata, nel 2017, da una gelata che ha compromesso non solo il raccolto ma anche la vitalità di molti dei tralci in vigna, e infine il fatto che questo vino viene prodotto con una “catena del freddo” che prevede la raccolta notturna, la conservazione in cassette in ambiente refrigerato per alcune ore e la seguente criomacerazione in acciaio per 36 ore. Il gelo c’è tutto, nel processo di lavorazione e anche nella memoria storica dell’azienda. La grafica dell’etichetta è molto particolare: caratteri grandi, in evidenza il nome del vino e quello della Docg, Vermentino di Gallura, giusto puntualizzare, su un fondo a tinta uniforme di colore giallo caldo. Cromatismi insoliti che caratterizzano il packaging e lo rendono molto visibile e memorizzabile.

Alla Fonte del Sagrantino si Coltiva Anche Trebbiano

Arnèto, Trebbiano Spoletino, Tenuta Bellafonte.

Mentre il nome del vino, “Arnèto”, sembra derivare da una geolocalizzazione (zone vinicole del luogo), il nome del produttore racconta una piccola storia. Bellafonte, che in italiano potrebbe sembrare dicotomico rispetto alla missione dell’azienda, cioè produrre vino. Ma si sa che l’acqua e il vino sono stati da sempre, in un certo senso, legati. Fin dai tempi dei miracoli nell’Antica Giudea. La bella fonte in realtà non deriva da una reale presenza di acqua surgiva, bensì dal cognome del fondatore dell’azienda, Peter Heilbron, laddove Heil (in tedesco) sta per “bellezza”, “amenità”, e Bron sta per “fonte”. Il cognome dell’altra proprietaria (e compagna) tradisce invece origini chiaramente centroitaliche: Sabina Latini. Germania - Italia 1 a 1. Pari e patta. L’etichetta di questo Trebbiano Spoletino al 100% è molto spartana: in alto il nome del produttore, in grande evidenza, in basso il nome del vino e al centro uno stilema ottenuto da due pennellate di colore che a nostro avviso potrebbero simboleggiare le lettere “H” e “B”. Il tutto è molto simbolico, rastremato, essenziale, diretto. E quindi anche memorabile? Non sempre. Comunque questo packaging si fa notare anche da lontano. E questo potrebbe risultare alla fine vantaggioso. P.S.: siamo nel territorio di Montefalco e quindi del Sagrantino, ma i produttori di questo austero vino rosso si sono recentemente messi in testa di produrre anche da vitigno Trebbiano (verietà di Spoleto), il tempo dirà se con successo oppure no.

Occhio di Lince, Anzi no, di Lepre (Forse)

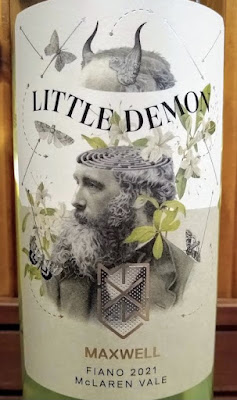

Il Piccolo Demone Australiano che Produce Fiano

Un Mateus Scoppiettante (o Scoppiato?)

Mateus Rosé, (The Original), Sogrape.

Il noto Mateus, dalla inconfondibile bottiglia (parliamo della forma), viene prodotto dall’azienda portoghese Sogrape. E’ una specie di miracolo commerciale, da molti decenni sugli scaffali di mezzo mondo. Deve il suo successo a campagne pubblicitarie tambureggianti e a un marketing intelligente che ha fatto del packaging una delle sue carte vincenti. Qualche volta il Mateus cambia livrea (mantenendo l’inconfondibile forma del vetro), come in questo caso, forse non proprio con sobrietà. Diciamo che se lo può (forse) permettere. Ed eccolo sugli scaffali con una versione allegorica e molto colorata, un’arlecchinata dai toni cromatici accesi, con una miriade di elementi grafici “giovani” come cuffie audio, cuori, frecce, scritte, pendagli, dancer, casse stereo, bicchieri (perchè no?), strumenti musicali, e molto altro. Cosa ottiene questo packaging? Di farsi notare, sicuramente. Nel bene e nel male. Il consumatore classico probabilmente non approverà, il pubblico più giovane e/o disinibito probabilmente allungherà il braccio verso lo scaffale e si porterà a casa questo pezzo di storia commerciale del vino. Tutto fa brodo, anche un rosé celebrato come questo.

Il Rum del Molise, per Veri Intenditori

Dulce Calicis, Tintilia, Claudio Cipressi.

Una bottiglia decisamente molto particolare. Nella forma e anche nella sostanza. La forma del vetro ricorda certi rum agricoli del Centro America. La “copertura” a ceralacca di un tappo a gabbietta è davvero insolita. Attira l’attenzione, anche per il croma rosso acceso. Il Principe della Tintilia, Claudio Cipressi, non rinuncia a questo autoctono anche nella produzione di un vino dolce, come evidentemente tradisce il nome di questo nettare: “Dulce Calicis”. La grafica e la composizione dell’etichetta riguarda l’eleganza: fondo nero, bollo in oro (dove viene specificato il ruolo di “vignaiolo”, molto gradito), la firma del produttore a mano e con inchiostro in rilievo, i puntini delle “i” in oro che se ne vano in giro per il packaging allegramente. Una chicca, un vezzo, una preziosità prodotta in pochi esemplari. Un piccolo tesoro nascosto dietro a una confezione attraente e accattivante. Certo, il nome (del produttore), molto noto e affidabile del punto di vista della qualità, fa da traino. Il resto lo farà la buona tavola (il divertimento è che gli abbinamenti, con questa tipologia di vino, non sono scontati).

Eroici Cambi di Prospettiva al Laghetto di Sugano

Nomi di Vigne, Nomi di Vitigni, Nomi di Vini

Le Onde Concentriche di un Vino Siculo-Mondiale

Catarratto e Chardonnay, Leonarda Tardi.

La storia di famiglia si dipana partendo dall’entroterra trapanese, nella valle del Belice, ed esattamente da Salaparuta. Oggi i figli di Giuseppe Mazzara e di Leonarda Tardi (alla quale e intitolata l’azienda), recentemente scomparsi, hanno preso in mano le redini della produzione e della commercializzazione. Tra i vini di punta troviamo questo insolito blend di Catarratto e Chardonnay, come dire, Sicilia e Resto del Mondo. Calogero ed Eliana Mazzara, tengono un piede nella tradizione e avanzano un passo nella modernità, soprattutto per quanto riguarda le etichetta dei loro vini. Quella del vino bianco di cui stiamo parlando presenta alla base una leggibilissima scritta su tassello nero, con il nome della madre (e dell’azienda): Leonarda Tardi (laddove, Leonarda, tipico nome siciliano, veniva riassunto in Nella che sembra derivi dal siciliano “Lunedda”, ovvero piccola luna). Il pallino della “o” di Leonarda estende verso l’alto un tratto che va a formare un cerchio, forse un sole, forse la luna stessa, dal quale partono tante linee concentriche, come le onde di un sasso gettato in uno stagno, che potrebbero ben rappresentare anche le linee altimetriche di una vigna. Null’altro se non la scritta “Italia” e l’annata. E’ un’etichetta molto semplice. Attira l’attenzione in modo geometrico, racconta qualcosa di inestricabile, almeno a prima vista. Però può vantare una sua originalità.

Lui Stesso, il Sommo Chianti Classico

Ipsus, Chianti Classico, Il Caggio.

Nell’ambito delle vaste attività agricole della storica Famiglia Mazzei di Fonterutoli, troviamo anche questa piccola “enclave” vinicola, raccolta in soli 6 ettari e mezzo, che si chiama “Il Caggio”. Va da sé che il numero delle bottiglie prodotte è davvero limitato. Mentre il progetto ha stile e argomentazioni che pensano e comunicano in grande. La bottiglia di questo Sangiovese super-selezionato si presenta con sobrietà, senza inutili sfarzi. Il nome del vino è comunque di quelli che lasciano trasparire una certa nobiltà, “Ipsus” che in latino vale come “egli stesso” o “proprio lui”. Nome breve ma altisonante e al tempo stesso foneticamente armonico. Sopra al nome troviamo lo stemma e il nome della tenuta (Caggio, stranamente in etichetta senza “il”). Tutto attorno una serie di illustrazioni in bianco e nero che raffigurano la tipica vegetazione del luogo e il nucleo centrale dell’antico borgo che governa le vigne, a corpo unico, tutto attorno. Nella classicità e nella sobrietà, questo packaging ha una sua originalità, per quanto la tradizione e l’allure lo possano consentire.

L’Orso Ghiotto sul Confine Francese

L’Ours, Pinot Noir, D&D (Fleurie).

Siamo in una regione autonoma, certo. La Valle d’Aosta. Da sempre molto “vicina” alla Francia. Si vede subito da come chiamano in etichetta il Pinot Nero (Noir). E dal fatto che parte dei testi sono in francese, compreso il nome del vino. Contenti loro, procediamo. Il packaging è simpatico, il grande e vistoso orso risulta di indole buona, ci viene incontro pacioso e giocondo. Il nome del vino è dedicato a lui, re delle foreste, nel nord, “l’Ours”. Colori forti per un’etichetta incisiva, che non sfugge all’attenzione. Sulla destra una descrizione del vino (in italiano, per fortuna), strano quel “…colore granato più o meno intenso”. Certo, il vino buono ogni annata è diverso da se stesso. E dal sito riportiamo: “Nobile ed elegante nella sua danza con una grigliata”. Magari riferito anche all’orso, che nobile ed elegante lo è. La grigliata, se si presenta all’uscio, bisogna offrirgliela per forza. In basso, alla base dell’etichetta, troviamo il logo dell’azienda, D&D, con l’aggiunta di “fleurie” (che potrebbe confondere le idee). Quindi in piccolo, “maison agricole”, di nuovo in francese. Molta appartenenza d’oltralpe ma in fin dei conti una bottiglia accattivante.

Il Mare, la Luna e Forse, una Vela

Infatata, Malvasia delle Lipari, Caravaglio.

L’immagine principale di questa etichetta potrebbe ingannare. Quello che l’occhio vede e il cervello percepisce, in prima ed immediata visione, è un alberello di Natale (per di più realizzato con inchiostro dorato, a conferma della sensazione). Subito dopo, osservando l’insieme e apprendendo che si tratta di una vitivinicola di Salina (come la scritta in basso conferma) possiamo sospettare che il triangolo dorato possa essere la vera di una barca. C’è un altro elemento che potrebbe essere inserito nel concetto che ha portato a generare questo packaging: la vigna da dove provengono le uve di Malvasia (delle Lipari) che compongono questo vino, si chiama “Tricoli” ed ha forma triangolare. Passiamo al nome del vino: “Infatata”. Bello, favolistico, magico, sognante. Non sappiamo se, in dialetto locale si possa assimilare questa parola a “infatuata”, in italiano, immaginando una donna ammaliata dalla luna o dal riverbero del mare. Magari riferito non necessariamente a una persona ma alla vigna, appunto, o a all’uva, oppure anche a una notte magica di fine estate. In generale l’etichetta attira l’attenzione e risulta abbastanza originale. Promossa.

Un Vino da Tranatt nella Movida Milanese

Tranatt, Rosso, Cantina Urbana (Milano).

Questo generico vino rosso è il frutto dell’etichettatura di un’enoteca che ha deciso di presentare ai propri avventori un vino con la propria firma. Succede spesso, anche per ristoranti di buon nome. Il locale commissiona la produzione ad aziende vinicole e poi ci mette il proprio nome, logo, etichetta (in questo caso imbottiglia anche, in proprio). Si tratta dell’enoteca “Cantina Urbana” che già nel nome dichiara il concetto stesso dell’impresa. Bello anche il nome di questo vino: “Tranatt”, che nel retro-etichetta viene così spiegato: “Tranatt, in gergo milanese era l’assiduo frequentatore dei ‘trani’, le osterie della vecchia Milano. Questo vino è un omaggio alla convivialità, ‘nei trani a go-go’ come nella celebre canzone del Signor G (Gaber)”. Il fronte-etichetta è molto semplice, impattante, il rosso, il nero e il bianco. Il nome del vino viene proposto con un carattere da macchina da scrivere, al centro del packaging vediamo un gioco grafico che incastra tre “T” come nel videogame Tetris. La romantica, diremmo anche poetica, goccia di vino in alto a sinistra non è di stampa, ma vino vero colato dopo una versata. E ci sta benissimo! Si ringrazia Daria per l’estemporaneo scatto!

La Forza della Burrasca e del Cannonau

Ondas, Cannonau e Carignano, Cantina Santadi.

Questa grande e nota cantina sarda ha in gamma una linea di vini che si chiamano “Ondas”. Questo, in particolare, ottenuto in gran parte dal vitigno autoctono Cannonau di Sardegna, attinge il nettare di uve allevate nei vigneti del basso Sulcis. L’etichetta rompe decisamente gli schemi abituali del luogo proponendo una illustrazione da fumetto d’antan. Lo stile potrebbe essere quello di Mister Mistere, o cose del genere. Ma anche tipo Milo Manara laddove le “curve” sono costituite da onde, come il nome del vino insegna. Insieme alle onde (che sia vino quello che fluisce?) non possono sfuggire fulmini di tempesta, a fornire al packaging e di conseguenza ai suoi fruitori, un clima da tregenda, quasi a suggerire un racconto tragico, dai risvolti burrascosi. Il mare di Sardegna viene iconizzato da sempre come limpido, calmo, soleggiato. Ma ci sta che quando soffia la tramontana le condizioni possono cambiare. E allora, forse, ci si chiude in taverna, come i marinai, a sorseggiare Cannonau accompagnato dal tipico e famoso formaggo con i vermi (che si chiama “casu marzu” o formaggio marcio). Un’onda buona per tipi coraggiosi,

Il Vino Allieta la Tavola (Anche Quella dei Monaci)

Pane e Vino, Purché Anche l’Acqua sia Giusta

Acqua Giusta, Alicante, Terra Moretti.

Un vino che si chiama “Acqua Giusta” non può che incuriosire. Potremmo definirlo una specie di “negative approach” o anche un esercizio di estremità concettuali che si toccano. In realtà si tratta del nome dell’azienda che produce questo rosato, facente parte del grande impero vitivinicolo di Terra Moretti. In particolare siamo in Maremma, località Badiola, vicino a Castiglione della Pescaia. Etichetta particolare per un vitigno che in Italia si trova difficilmente, l’Alicante. Etichetta semplice ma preziosa: su un fondo crema vediamo le sagome di un cipresso e di un pino marittimo, tipici dell’entroterra e della costa toscana. Le chiome sono stampate in oro rilucente, con un effetto molto solare, che ben si sposa con il colore del vino, un rosato-salmone che invita al sorso. Un packaging sicuramente meditato, sia pure realizzato con pochi elementi che riescono però a dare spessore alla comunicazione. Certo, con un nome così si rischia di “annacquare” il vino, ma probabilmente il gioco vale la candela.

Sangiovese, Pasta e Fantasia

Soddisfazioni Vinicole che Datano Alcuni Secoli Orsono

Un SuperVino Piemontese Incartato Bene

Since, Monferrato Rosso, Cascina Valle Asinari.

Ecco un packaging particolare, non originale in assoluto, soluzioni come queste si sono già viste, ma comunque in grado di distinguersi: una carta bianca, molto consistente, avvolge la bottiglia nella sua interezza. Molto spazio, nome in grande, stile moderno. Eppure siamo in una delle zone storiche e tradizionali della Barbera. Le uve di questo vino vengono coltivate su un “bricco” che ha fatto epoca ed è ben noto ai viticoltori della zona: Valle Asinari, a San Marzano Oliveto, nel cuore del Piemonte vinicolo. Veniamo al nome del vino, in inglese, “Since”, traducibile con “dal” ma anche “dopo”. Insomma, prima e poi. Infatti sotto al nome troviamo una definizione: “Perché non abbiamo una lunga storia, ma un grande futuro”. Affermazione velleitaria, se vogliamo. Forse anche un po’ supponente. Fa parte del racconto, del concept, dello storytelling di questa bottiglia. Alla base dell’etichetta troviamo il logo aziendale. Per la cronaca la società fa capo a due noti produttori piemontesi, Borgogno di Barolo e Brandini di La Morra (50 e 50). Il vino è di quelli costosi: tiene un piede nella tradizione piemontese (Barbera) e ne mette un altro nella modalità bordolese (Merlot e Cabernet). Potremmo definirlo come un “superpiedmont”, alla moda di Bolgheri. E con i suoi 15% alcolici possiamo a questo punto chiamarlo “vinone”. Da portare in tavola con orgoglio e magari non proprio tutti i giorni.