Questa etichetta "primaverile" esce dagli schemi classici dei vini Piemontesi. In effetti la "categoria" vini bianchi in quelle terre è poco rappresentata. Forse per questo qualche storico produttore, come Marchesi di Barolo, si permette di creare, per i bianchi, etichette fantasiose, solari, leggiadre. In questo caso la classicità è rappresentata dal nome, in dialetto, "Bric Amel", breve, sia pure composto, con una buona sonorità dove la morbidezza della seconda parola (con la "m" e la "l") attutisce l'asperità del "Bric". Veniamo al significato: "Bric" notoriamente è il nome delle sommità collinari delle Langhe, tutt'altro che aspre, se non nella "c" finale del loro nome. "Amel" sarebbe il miele. Forse vagamente riferito anche ai riflessi organolettici ritrovabili nel vino, ma la vera storia del nome nasconde notizie intriganti (per la fama e la notorietà che questo vino vuole costruirsi): il "Bric Amel" quindi è la "Collina del Miele" cioè la "Collina delle Api". In pratica nel vigneto dove è posta la produzione dei tre vitigni che compongono questo vino, circolano libere e felici le api. Segno di purezza e quindi di cura nella coltivazione. Un bel concetto da trasmettere ai possibili consumatori. E poi dove ci sono le Api ci sono i fiori, i colori, i profumi, la natura incontaminata e romantica: una serie di "espressioni" che da riversare nei calici, e poi gustare, non è affatto male.

Una Bella Storia "Col Fondo"

Tèrmen Col Fondo, Glera, Follador Romolo (Le Piovine, Bival).

Tèrmen Col Fondo, Glera, Follador Romolo (Le Piovine, Bival).

Bella la storia e bello il nome per ciò che lo ha originato. Leviamoci subito il dubbio che "Tèrmen" possa fare riferimento a una parlata tedesca o latina che riporta alle Terme di romana memoria. In dialetto veneto, di Valdobbiadene, "Tèrmen" significa "termine", quindi confine, segno, limite. E deriva dal nome e dall'uso antico di alcune pietre, posate tra gli appezzamenti agricoli, per delimitare le zone e le proprietà. Alcune di queste pietre sono ancora presenti nel territorio e sono il ricordo, oggi ancora utile, di tracciati che erano (e che probabilmente ancora lo sono) determinanti anche per la qualità "zonale", climatica o geologica delle terre. Bella la storia perché nasce da giovani viticoltori che hanno deciso di prendere le redini della produzione vitivinicola dalle mani di avi, genitori, zii, per far continuare una tradizione antica. Il nome Tèrmen infatti caratterizza le bottiglie di 3 produttori di Valdobbiadene (oltre a Follador Romolo qui in alto a sinistra, anche Bival e Le Piovine) che si sono ritrovati e uniti in questo termine (curiosa questa analogia semantica) per produrre il vino frizzante a base Glera (Prosecco) denominato "Col Fondo" per le sue peculiari caratteristiche. Col Fondo è sostanzialmente un prosecco al quale viene consentito di restare "sui lieviti" e nel quale si possono notare, a fine lavorazione, alcuni sedimenti accumulati nel fondo della bottiglia che conferiscono il suo particolare carattere. I nostri complimenti vanno, oltre che per l'iniziativa, anche per i testi del sito dedicato www.termen.it che spiega l'impresa. Ne citiamo qui solo una parte particolarmente significativa per comprendere il prodotto in esame: "Tèrmen Col Fondo affabula, confonde e induce alle più intime confidenze. Le sue radici attingono nella complessa varietà minerale dei nostri colmelli e danno origine a combinazioni di profumi e sapori sempre nuovi e originali. Stappate con delicatezza senza scuotere la bottiglia. Scaraffate con garbo inclinando la bottiglia e serbandone il fondo. Lasciate ossigenare per due o tre minuti e abbandonatevi alla gioia. Il bicchiere con pancia tonda e ben ristretta al gambo fiorirà di minuscole e riottose bollicine". Prosit!

Due Pepi Due Misure

Pepi, Sauvignon, Tramin.

Da non molto nella scuderia della nota e premiata cantina altoaltesina Kellerei Tramin (Cantina di Termeno per chi ritiene comunque che l'Alto Adige sia in Italia) è entrata un selezione di Sauvignon (bianco) che si chiama "Pepi" (o forse sarebbe meglio "PePi" e qui vediamo perché). Questo nome non deriva da Peppino o Giuseppe (non siamo al sud, anzi!) ma dalla crasi dei nomi delle due vigne elette a fornire le uve per questo nettare: Penon e Pinzon. Prendendo le prime due lettere di ognuno di questi nomi si forma Pepi, o se vogliamo PePi. Non male. Breve, ricorda comunque un nome di persona o un soprannome, ma esprime compiutamente, se raccontato, il territorio. E' importante per questo vino la dicotomia geomorfologica della due vigne in quanto diverse: solo per fare un esempio la prima è molto esposta al sole la mattina, e la seconda nel pomeriggio. Questo dà completezza

di sfumature organolettiche al prodotto finale. Approfittiamo dell'occasione fornita da Pepi di Tramin per parlare brevemente di un'altra, evidente, dicotomia. Diverstità di stile, potremmo dire. Tra l'etichetta altoatesina di Pepi (Tramin) e quella di un "cugino", sauvignon blanc, della Napa Valley. In questo secondo caso il nome Pepi si riferisce alla Winery, all'azienda. Ma vediamo quanto è diverso il design delle etichette. Stesso vino (di mondi agli antipodi, certo) diverso il modo di vestirlo, quindi di esprimerlo. Sobrietà per gli altoatesini, colore per gli americani. Stile attuale, pulito, moderno per i primi, richiami anni '50 che fanno un po' "Pepsi" per i secondi. Opinioni a confronto!

Retaggi Duri a Morire

Lupara, Insolia, Cantina Modica di San Giovanni.

Ebbene sì, questo vino bianco siciliano si chiama "Lupara". Il sito del produttore contiene una sia pur breve spiegazione di questa scelta. Vediamola, quindi, prima di esplicitare le nostre sensazioni: "In Bufalesi, ex feudo appartenente all'egregio cacciatore siciliano Don Giovanni Modica Santostefano, è stata uccisa, nella scorsa settimana, una lupa di straordinaria grandezza e completamente bianca. Noto, 18 marzo 1882, De La caccio - Milano, anno VII n.176 del 1882". Nella descrizione si aggiunge anche che il vino è "Prezioso ed elegante come una lupa bianca. Consigliato nelle notti di luna". Vediamo invece ora cosa dice il vocabolario Treccani: "Lupara. tipo di carica per fucili da caccia, costituita da pallettoni di 8 o 9 mm di diametro, usata per cacciare lupi o cinghiali" e in particolare: "Lupara Bianca, espressione con cui, nel linguaggio giornalistico (con riferimento all’uso di armi di questo tipo da parte di malviventi, in particolare di quelli legati a organizzazioni mafiose), vengono indicate le circostanze della scomparsa e della probabile uccisione di una persona, per lo più alludendo a vendette di tipo mafioso". Le nostre considerazioni sembrano quasi superflue: va bene la storia dell'ammazzamento (!) della lupa, notizia "di territorio" che risale al 1882, va bene anche il consiglio di consumare questo vino bianco nelle serate di luna, ma insomma, il nome non ha un vissuto sereno e vincente. E certi retaggi rimangono nella mente delle persone per decenni, anche se oggi la cronaca non usa più quel termine. Aggiungiamo che a livello di marchio/nome aziendale c'è un po' di confusione: il dominio del sito dell'azienda è "vinidinoto.it", il nome riportato a logo nella home del sito è "Cantina Modica di San Giovanni" e invece sulla bottiglia, a piede, c'è scritto "Felice Modica".

Il Vino col Pisello (Verde)

Sgajo, Prosecco Doc Treviso, Perlage.

Dunque, nell'ordine parleremo brevemente di nome, etichetta e logo (della certificazione) di questo vino. Premessa: sta dilagando l'offerta di vini che si professano "vegani", per dare una risposta alla crescente domanda di questo tipo di alimentazione (dicono gli addetti al marketing). Probabilmente è un "bolla" destinata a non durare molto, ma comunque sia le etichette "verdi" sono sempre di più sugli scaffali. Il nome: "Sgajo". Apprendiamo essere una versione dialettale veneta di "ganzo" (come direbbero in Toscana), cioè "tipo in gamba". Bene, questo prosecco verdolino quindi è "figo". O almeno promette di esserlo. Etichetta: codice verde (anche sul collo della bottiglia) per spingere la percezione di "bio" (questo vino appartiene a questa categoria) e di vegetarian-vegano. E qui sta il punto (il terzo punto: il logo della certificazione).

Un logo emanato da una società che si chiama CSQA Valoritalia "ente certificatore indipendente che garantisce i prodotti secondo il disciplinare dell’Associazione Vegetariana Italiana", si legge nel sito dedicato. Il logo dice: "Vegan - Qualità Vegetariana" e a noi sembra una contraddizione in termini. Perché vegetariano non è vegano (ripondono a regole alimentari diverse) e viceversa. Questo per dire che nel dilagare della moda si insinua anche un po' di confusione. Della quale le etichette italiane dei vini sono già mediamente ricche. Per la cronaca e la corretta informazione: negli spumanti che possono essere definiti "vegani", in fase di chiarifica, i coadiuvanti normalmente utilizzati (a base di caseina, derivata dal latte, o di albumina, derivata dalle uova), vengono sostituiti da estratti del lievito e di pisello (vegetali).

Il Sapore del Colore cambia il Barolo

Trediberri, Barolo, Cantina Trediberri.

Una insolita etichetta dedicata ad un Barolo che "esce dalla tradizione" (con l'immagine, ma non con il contenuto) per fare un passo in un design più dinamico, se non altro per il colore. A ben guardare il passo è piccolo: in grado comunque di proporre temi classici in modo abbastanza innovativo. Vediamo quindi una bella illustrazione che rappresenta la vigna e un casale come ce ne sono molti nelle Langhe. Lo stile però si staglia subito in mezzo alle altre etichette baroliste, se non altro, dicevamo, per le tinte forti e calde. Nel marketing la famosa macchia di colore fa. In questo caso non sappiamo se la scelta cromatica è stata dettata dell'illustratore o dal produttore. Il fatto è che la bottiglia si fa notare. Anche il nome del vino (che in questo caso è parimenti il nome dell'azienda) si distingue per originalità. Per come è scritto, tutto d'un fiato e con un carattere giovane e snello, e per quello che significa. Leggiamo nella presentazione on-line dell'azienda: "Tre soci, Nicola, Federico e Vladimiro, e un vigneto in località Berri, a La Morra: per questo noi siamo i Trediberri". Il nome quindi riconduce certamente alla località, alla collina di buon nome, ma anche all'idea, all'anima, al lavoro di tre persone, tre volti, tre uomini che il vino lo fanno per passione. È importante metterci la faccia con un prodotto come il vino, destinato a fare la propria apparizione, con fiducia, sulla tavole degli acquirenti. Per questo dare importanza al nome "Trediberri" è un po' come metterci la faccia già in etichetta.

Una insolita etichetta dedicata ad un Barolo che "esce dalla tradizione" (con l'immagine, ma non con il contenuto) per fare un passo in un design più dinamico, se non altro per il colore. A ben guardare il passo è piccolo: in grado comunque di proporre temi classici in modo abbastanza innovativo. Vediamo quindi una bella illustrazione che rappresenta la vigna e un casale come ce ne sono molti nelle Langhe. Lo stile però si staglia subito in mezzo alle altre etichette baroliste, se non altro, dicevamo, per le tinte forti e calde. Nel marketing la famosa macchia di colore fa. In questo caso non sappiamo se la scelta cromatica è stata dettata dell'illustratore o dal produttore. Il fatto è che la bottiglia si fa notare. Anche il nome del vino (che in questo caso è parimenti il nome dell'azienda) si distingue per originalità. Per come è scritto, tutto d'un fiato e con un carattere giovane e snello, e per quello che significa. Leggiamo nella presentazione on-line dell'azienda: "Tre soci, Nicola, Federico e Vladimiro, e un vigneto in località Berri, a La Morra: per questo noi siamo i Trediberri". Il nome quindi riconduce certamente alla località, alla collina di buon nome, ma anche all'idea, all'anima, al lavoro di tre persone, tre volti, tre uomini che il vino lo fanno per passione. È importante metterci la faccia con un prodotto come il vino, destinato a fare la propria apparizione, con fiducia, sulla tavole degli acquirenti. Per questo dare importanza al nome "Trediberri" è un po' come metterci la faccia già in etichetta.Comunicare (Bene) la Tradizione

Nella home-page di questo produttore della Puglia (Salento) appare subito in evidenza questa frase: "Ed a piè di ogni vite tutto è diventato nero di velluto" (Giuseppe Palumbo, 1918). Il collegamento con il nome del vino di punta dell'azienda è chiaro: "Nero di Velluto" (anche se non abbiamo trovato traccia del personaggio citato, chiederemo notizie all'azienda). Bel nome "Nero di Velluto" per un Nagroamaro. L'azienda nel sito internet puntualizza che questo vino è il frutto dei "grappoli più maturi e generosi, quelli color nero di velluto". Il senso immediato per molti sarà invece in collegamento con la sensazione tattile (gustativa), cioè la morbidezza, del vino. Poco importa quando si è di fronte a un nome efficace e che "attacca" la percezione da più punti: il verso poetico (territoriale, culturale), il gesto agricolo (la vendemmia dei grappoli migliori), il senso palatale (la morbidezza del vino). Non è un nome "creativo", diciamo invece piuttosto "concreto", diretto, didascalico, in un certo senso. Ma anche se di semplice concezione, ha un ottimo impatto: Nero (colore, profondità, densità, quindi qualità) e Velluto (preziosità, ma "contadina", suadenza, piacevolezza). Esempio quindi di nome senza "fronzoli" ma efficace. E con dietro degli aneddoti interessanti e coerenti, quel che più conta in questi casi.

I nostri complimenti vanno anche alla gestione della comunicazione nel sito di questa azienda: non solo i nomi dei vini (che sono originali, ne citiamo altri come Pietrafinita, primitivo; Rosarò, negroamaro rosé; Terramare, primitivo e negroamaro), ma anche in generale per il "racconto" della propria storia (un estratto dal testo: "...non una storia come tutte le altre: in essa, infatti, si coglie la fatica e lo spirito di sacrificio di gente nata e cresciuta in un lembo di sud, dove spesso il quotidiano tendeva a confondersi con il sempiterno. Una storia a cui è facile prestare orecchio e sentire ancora lo stridio delle ruote sulle mulattiere e le voci indistinte fra le vigne a fare da crinale tra la notte e il giorno") e anche per il rational del nome e del logo aziendali che vengono sia pure brevemente argomentati, cosa che quasi nessuno fa: "Feudi deriva dalla parola "fiéu" che in dialetto salentino significa contrada campestre (raggruppamento di vigneti)" e per il logo: "la Madonna col Bambino raffigurata nel marchio è un particolare di un affresco custodito nella Chiesa Matrice di Guagnano". I tre titolari dell'azienda non sono più giovanissimi ma dimostrano di cogliere con intelligenza le nuove prospettive mediatiche, sia pure nella valorizzazione delle tradizioni.

I nostri complimenti vanno anche alla gestione della comunicazione nel sito di questa azienda: non solo i nomi dei vini (che sono originali, ne citiamo altri come Pietrafinita, primitivo; Rosarò, negroamaro rosé; Terramare, primitivo e negroamaro), ma anche in generale per il "racconto" della propria storia (un estratto dal testo: "...non una storia come tutte le altre: in essa, infatti, si coglie la fatica e lo spirito di sacrificio di gente nata e cresciuta in un lembo di sud, dove spesso il quotidiano tendeva a confondersi con il sempiterno. Una storia a cui è facile prestare orecchio e sentire ancora lo stridio delle ruote sulle mulattiere e le voci indistinte fra le vigne a fare da crinale tra la notte e il giorno") e anche per il rational del nome e del logo aziendali che vengono sia pure brevemente argomentati, cosa che quasi nessuno fa: "Feudi deriva dalla parola "fiéu" che in dialetto salentino significa contrada campestre (raggruppamento di vigneti)" e per il logo: "la Madonna col Bambino raffigurata nel marchio è un particolare di un affresco custodito nella Chiesa Matrice di Guagnano". I tre titolari dell'azienda non sono più giovanissimi ma dimostrano di cogliere con intelligenza le nuove prospettive mediatiche, sia pure nella valorizzazione delle tradizioni.

Fantasia Biodinamica in Etichetta

Questa azienda di Orsogna (Chieti) che ha come logo due lupi che ululano alla luna (da ciò, Lunaria, nome della società vitivinicola) può vantare a nostro parere una positiva e attenzionale bizzarria nella redazione di nomi dei propri vini e nella creazione delle etichette. Ne prendiamo uno, come esempio, ma poi citeremo anche gli altri: "A'namurat", chiara allusione a "Innamorato" o "Innamorati" in forma tronca dialettale, presenta in etichetta due passeri "in amore" con una grafica moderna, stilizzata, molto cromatica. L'effetto è quello di attirare l'attenzione, con simpatia (e con un pizzico di romanticismo che non guasta mai), sul vino biodinamico (come tutti gli altri della gamma) frizzante a base chardonnay che usufruisce di questa indovinata "vestizione". Anche le altre etichette sono molto colorate, impattanti, giocose ma con un loro equilibrio e quindi anche con un distintivo "family-code" che le accomuna. Citiamo quindi anche altri nomi della famiglia: Ramoro (Pinot Grigio, con un pavone), Pettirosce (Montepulciano d'Abruzzo, con un pettirosso in immagine), Charisma (Trebbiano d'Abruzzo, con un sinuoso gatto), Bucefalo (Montepulciano d'Abruzzo, con un cavallo in illustrazione), LaBelle (Malvasia Aromatica, con una volpe), Civitas (Pecorino, con un ariete in etichetta), Coste di Moro (Montepulciano, con un toro in raffigurazione). Interessante notare che ogni etichetta parla, o se vogliamo parla l'animale rappresentato in figura, con frasi ad effetto come quella che si può vedere qui sotto relativa al Pavone: "Mi pavoneggio elegantemente in ruote di piacere". Ottima idea creativa anch'essa. Altro esempio: la Volpe sull'etichetta del vino "LaBelle" dice "So stupire, so piacere, si farmi amare". In generale, quindi, un'ottima operazione di immagine e comunicazione. Tutte le bottiglie vantano anche il vezzo di essere chiuse "a spago", altra nota distintiva in favore di questa gamma.

Questa azienda di Orsogna (Chieti) che ha come logo due lupi che ululano alla luna (da ciò, Lunaria, nome della società vitivinicola) può vantare a nostro parere una positiva e attenzionale bizzarria nella redazione di nomi dei propri vini e nella creazione delle etichette. Ne prendiamo uno, come esempio, ma poi citeremo anche gli altri: "A'namurat", chiara allusione a "Innamorato" o "Innamorati" in forma tronca dialettale, presenta in etichetta due passeri "in amore" con una grafica moderna, stilizzata, molto cromatica. L'effetto è quello di attirare l'attenzione, con simpatia (e con un pizzico di romanticismo che non guasta mai), sul vino biodinamico (come tutti gli altri della gamma) frizzante a base chardonnay che usufruisce di questa indovinata "vestizione". Anche le altre etichette sono molto colorate, impattanti, giocose ma con un loro equilibrio e quindi anche con un distintivo "family-code" che le accomuna. Citiamo quindi anche altri nomi della famiglia: Ramoro (Pinot Grigio, con un pavone), Pettirosce (Montepulciano d'Abruzzo, con un pettirosso in immagine), Charisma (Trebbiano d'Abruzzo, con un sinuoso gatto), Bucefalo (Montepulciano d'Abruzzo, con un cavallo in illustrazione), LaBelle (Malvasia Aromatica, con una volpe), Civitas (Pecorino, con un ariete in etichetta), Coste di Moro (Montepulciano, con un toro in raffigurazione). Interessante notare che ogni etichetta parla, o se vogliamo parla l'animale rappresentato in figura, con frasi ad effetto come quella che si può vedere qui sotto relativa al Pavone: "Mi pavoneggio elegantemente in ruote di piacere". Ottima idea creativa anch'essa. Altro esempio: la Volpe sull'etichetta del vino "LaBelle" dice "So stupire, so piacere, si farmi amare". In generale, quindi, un'ottima operazione di immagine e comunicazione. Tutte le bottiglie vantano anche il vezzo di essere chiuse "a spago", altra nota distintiva in favore di questa gamma.Brindare al "Santo Amore" a San Valentino

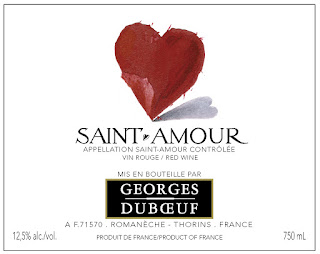

Saint-Amour, Gamay, Jean Claude Billion.

Non c'è periodo dell'anno più azzeccato dei dintorni del 14 febbraio per parlare di questo cru francese, proveniente dal sud della Borgogna, vicino a Lione, zona più nota come Beaujolais. Qualitativamente niente a che vedere con il "novello", vino spicciolo di quelle parti. Si tratta in questo caso di uno dei 10 cru di una microzona vocata, coltivata con il vitigno Gamay. Vino di qualità quindi. Certo, dipende sempre dal produttore ma la denoninazione garantisce selezione in vigna e un certo processo produttivo che appunto distingue nettamente questo "Gamay" da quello lavorato per macerazione carbonica che viene quindi venduto (meglio dire smerciato) come "Beaujolais Nouveau". Cosa portare in tavola o regalare all'amato o all'amata, quindi, se non un buon Saint-Amour con etichetta pseudo-romantica? O addirittura come fa il noto produttore Doboeuf con un bel cuore pulsante.

Sembra fatto apposta questo nome, anche se si dice che venga dal "solito" Antico Romano (soldato) che passava da quelle parti e che dalla sua dotazione estrasse una barbatella e la piantò su quelle colline, ottemperando agli ordini centrali di Roma (Antichi Romani, benefattori dell'umanità vinaiola!). Saint-Amour suona così bene, è così suadente, evocativo, emozionante che un bravo enotecario o ristoratore dovrebbe sempre tenerne una scorta attorno al celebratissimo (e anche, spesso, un po' noioso) periodo di San Valentino: il cliente otterrebbe due santi al prezzo di uno. Successo assicurato!

Indovinala Grillo: vitigno, politica o naming?

Friulano, Azienda Agricola Grillo.

Facciamo delle ipotesi: in un paese (l'Italia) dove il leader di una delle fazioni politiche si chiama Grillo e dove esiste un vitigno autoctono (Sicilia) che si chiama allo stesso modo, se un'azienda si trova ad avere lo stesso nome (cognome) cosa fa? Nel nostro caso decide di dare evidenza in etichetta a tale nome, Grillo. Dal punto di vista formale nulla da dire. Ma da quello della comunicazione ci sono delle considerazioni da fare. Opinabili ma circostanziate.

Analizzando l'offerta dell'Azienda Vinicola Grillo si vede che tutta la gamma è contraddistinta dal nome Grillo in grande evidenza. Questo, oltre a poter fomentare discussioni politiche a tavola (che chiaramente, è un finto problema), potrebbe generare confusione nell'acquirente sulla composizione del vino, in quanto, come abbiamo detto all'inizio, il Grillo è un vitigno. D'accordo che viene coltivato soprattutto in Sicilia, quindi molto lontano dalla sede friulana dell'azienda in esame, ma in ogni caso questo quid-pro-quo potrebbe nuocere. Un'altra situazione negativa potrebbe essere quella relativa alla ricerca di informazioni on-line: se un possibile cliente cerca "Grillo" o "vini Grillo", ad esempio, su Google, il risultato è, per il 90% delle risposte, relativo appunto al vitigno Grillo e alle aziende vinicole siciliane che lo producono (se non al politico ex-comico). Fuorviando in molti casi l'attenzione dall'Azienda Grillo (quella friulana). In un mondo dove non solo il passaparola, ma anche e soprattutto il "cercaparola" governa la domanda e l'offerta, queste sono considerazioni di cui tenere conto nella creazione di naming e packaging per una etichetta di un vino.

Nomi Celebri Cambiano Nome

Il caso di "restyling" che proponiamo in questo articolo riguarda un celebre nome della Franciacorta del vino: Berlucchi. Chi non ha sentito nominare questo marchio? La questione però è da case-history perché di Berlucchi in Francacorta ce ne sono due. Uno, il più conosciuto, produce e distribuisce milioni di bottiglie e lo si può facilmente trovare a ridosso di Natale, nei supermercati, in varie proposte spumantistiche. L'altro Berlucchi, quello dell'Azienda Agricola Fratelli Berlucchi gode di minor celebrità e forse anche di minore distribuzione ma, a quanto si evince dalle chiacchiere in rete, di maggior stima da parte della cerchia di "intenditori", volendo chiamarli così, insomma da parte dei "winelovers". Non esprimiamo qui giudizi qualitativi e confronti organolettici tra i prodotti delle due aziende, non è il luogo digitale adatto e nemmeno il caso, raccontiamo quindi il recente epilogo che riguarda la comunicazione, che ha visto la Fratelli Berlucchi (il produttore "piccolo") cambiare nome alle proprie bottiglie. Passando quindi dall'evidenza di un cognome, Berlucchi appunto, ad un nome vero: "Freccianera". La novità non è di

Il caso di "restyling" che proponiamo in questo articolo riguarda un celebre nome della Franciacorta del vino: Berlucchi. Chi non ha sentito nominare questo marchio? La questione però è da case-history perché di Berlucchi in Francacorta ce ne sono due. Uno, il più conosciuto, produce e distribuisce milioni di bottiglie e lo si può facilmente trovare a ridosso di Natale, nei supermercati, in varie proposte spumantistiche. L'altro Berlucchi, quello dell'Azienda Agricola Fratelli Berlucchi gode di minor celebrità e forse anche di minore distribuzione ma, a quanto si evince dalle chiacchiere in rete, di maggior stima da parte della cerchia di "intenditori", volendo chiamarli così, insomma da parte dei "winelovers". Non esprimiamo qui giudizi qualitativi e confronti organolettici tra i prodotti delle due aziende, non è il luogo digitale adatto e nemmeno il caso, raccontiamo quindi il recente epilogo che riguarda la comunicazione, che ha visto la Fratelli Berlucchi (il produttore "piccolo") cambiare nome alle proprie bottiglie. Passando quindi dall'evidenza di un cognome, Berlucchi appunto, ad un nome vero: "Freccianera". La novità non è di Un Nome che Dice "Aromaticità"

Ficcanaso, Malvasia Aromatica di Candia, Castello di Luzzano.

Bello questo nome. Perché si esprime su "livelli" semantici secondari, ma con un impatto primario di grande energia. A volte a questo servono le parole "gergali". Quelle non proprio da cultura erudita. Essere un ficcanaso può avere anche valenze negative, certo, ma in questo caso prevale la simpatia, subito accompagnata dalla capacità di evocare quel gesto che tutti fanno quando

approcciano un calice di vino: ci mettono il naso. Il vitigno che costituisce questo vino è tra i più aromatici d'Italia e del mondo (viene dalla Grecia, in origine): si tratta della regina delle malvasie, almeno per quanto riguarda la complessità di aromi e profumi. Ed ecco che al produttore (una produttrice in questo caso, Giovannella Fugazza, avvocato riconvertito alla viticoltura) viene in mente di affiancare ad un senso di sfrontata allegria (il ficcanaso chiacchierone e impiccione) quello di un "naso" competente in grado di percepire le sfumature organolettiche del vino in esame. Il risultato è un nome originale, simpatico, memorabile, popolare e perché no, "onomatopeico". Quello che sarebbe da rivedere è il packaging design dell'etichetta che accusa qualche anno di troppo nello stile asciutto e fin troppo classico. Anche gli altri nomi dei vini aziendali sono interessanti. Ne citiamo alcuni: Vena Rossa (gutturnio), Tasto di Seta (malvasia), Sommossa (bonarda), Merlo Blu (merlot).

Semplicità in Etichetta (e in Cantina)

Iscriviti a:

Commenti (Atom)